Musiker

Stefan M. Gergely am Flügel (2020)

(Foto: Herbert Lehmann).

Inhalt:

- Ein Leben ohne Musik ist wie ein Glas ohne Wein

- In Wien spielt jeder mit Talent, aus Lebenslust ein Instrument.

- Violoncello: Eigenwilliger Entschluss

- Versuchskaninchen im Musikgymnasium

- Chemie oder Musik?

- Konzerthaus ist fürs Profilspiel, das Hauskonzert gibt Laien viel

- Wie attraktiv ist das Leben eines Musikstars?

- Faszination Weltmusik

Ein Leben ohne Musik

ist wie ein Glas ohne Wein.

„Musik: Atmung der Seele?“ So sollte der Titel zu diesem Kapitel meiner Chronik ursprünglich heißen. Aber er war mir trotz des Fragezeichens zu irrational, zumal ich nicht angeben kann, wie die Seele atmet und ob es sie überhaupt gibt.

Die neue Überschrift habe ich gewählt, weil ich gern musiziere und gern Wein trinke. Beide beeinflussen die Stimmung. Wenn ich in schlechter Verfassung bin, dann setze ich mich ans Klavier oder Cello und lasse die Finger spielen. Es läuft meist von allein, Noten würden stören. Oft tönen Klänge in Moll. Aber fast immer fühle ich mich nachher wohler.

In Wien spielt jeder mit Talent,

aus Lebenslust ein Instrument.

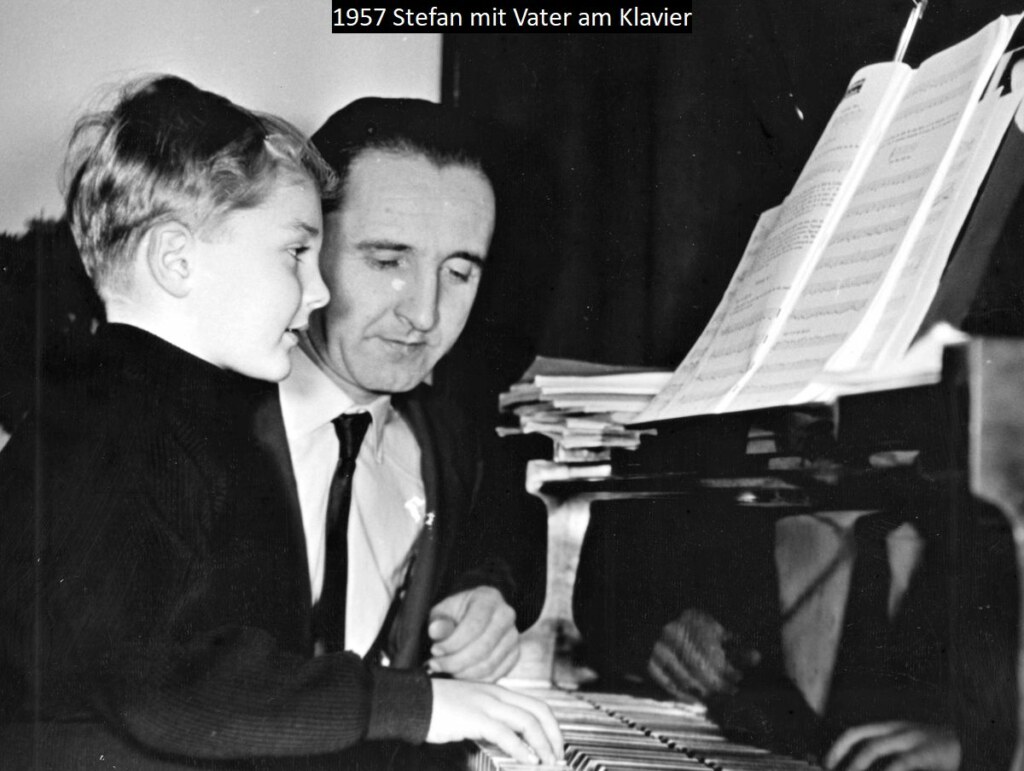

Die Lust am Improvisieren habe ich wahrscheinlich vom Vater, der mir auf nachstehendem Foto „auf die Finger schaut“. Er hatte in den 1930-er Jahren als Barpianist gearbeitet, damals als Zubrot für sein Studium der Chemie.

Musik war ihm wichtig, und so lag auf der Hand, dass mein Bruder Thomas und ich ein Instrument lernen sollten.

Mit acht Jahren ging ich zu Clara Reganzini-Guttmann in privaten Klavierunterricht. Er fand im Hochhaus in der Wiener Herrengasse statt. Sie war Schülerin des Künstlers Friedrich Gulda und versuchte mir beizubringen, wie man Tasten richtig anschlägt.

Wichtig war ihr vor allem, von den Tasten weg und nicht „in sie hinein“ zu spielen. Darin lag für Reganzini das Geheimnis eines plastisch klingenden Anschlags (zum Beleg dafür, was sie meinte, braucht man nur aufmerksam eine Tonaufnahme ihres Lehrers Gulda zu hören, auf der er etwa Bach oder Mozart spielt).

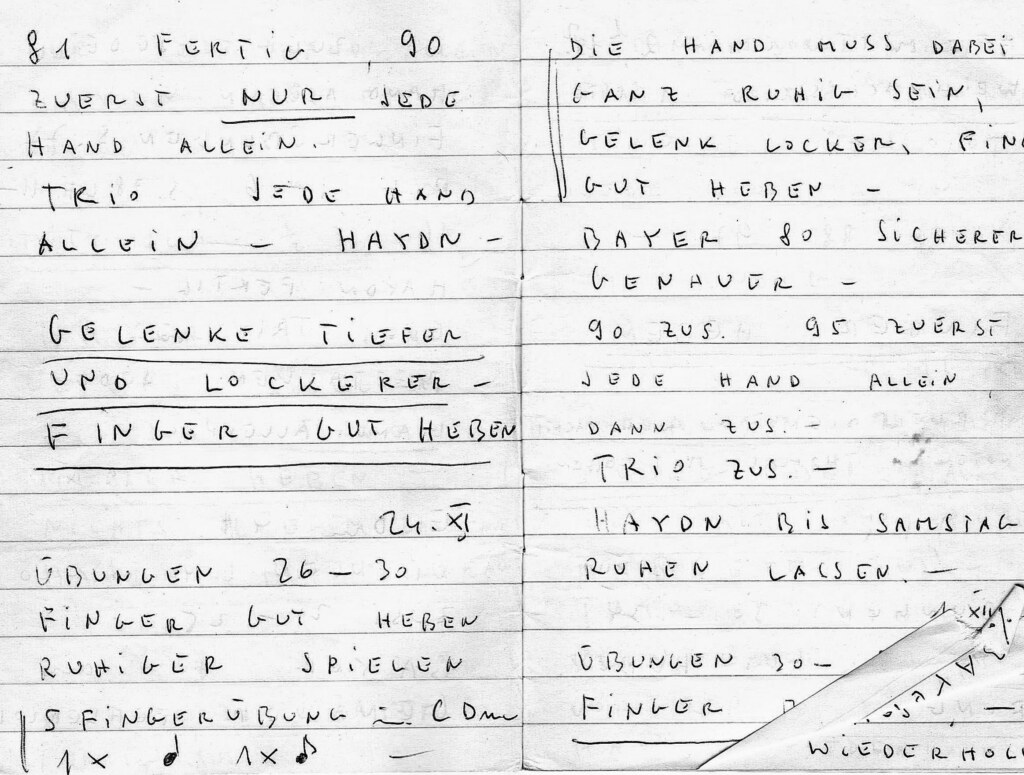

Immer wieder schrieb Reganzini „Finger gut heben“ in mein Unterrichtsheft:

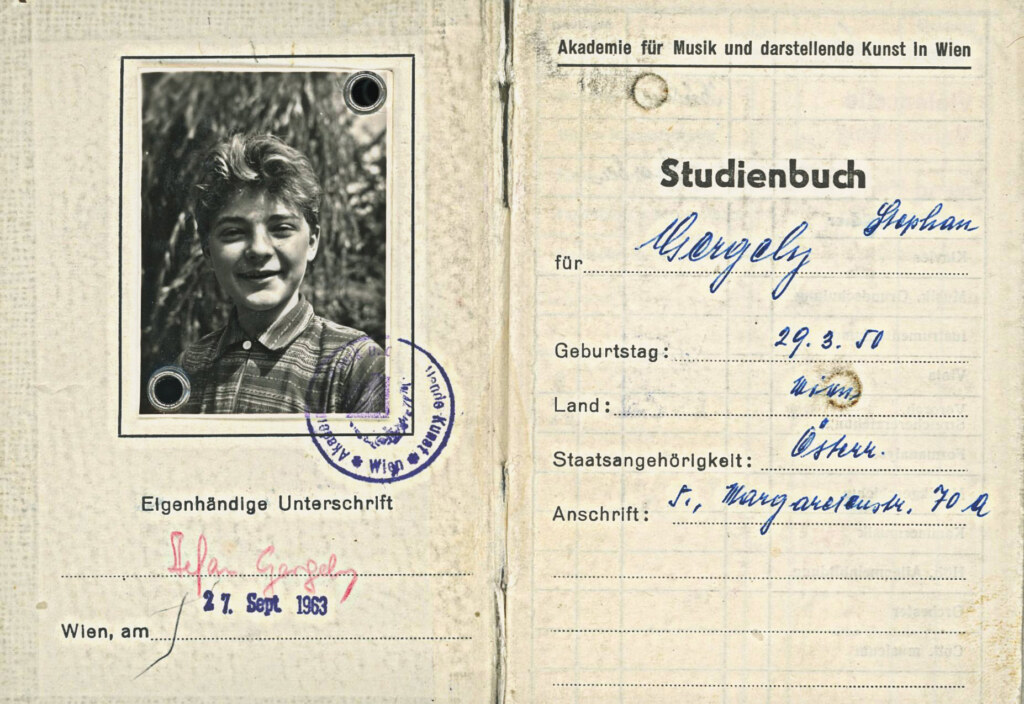

Mitte der 1960-er Jahre wechselte ich zum Pianisten Hans Petermandl an die damalige Akademie für Musik und Darstellende Kunst, bis der Lehrer nach Graz übersiedelte.

Der Zufall führte mich wenig später zu Hilde Langer-Rühl. Sie war Lehrerin für Atem- und Stimmkunde und unterrichtete Klavier. Nach meinen Aufzeichnungen war ich von 1969 bis 1973 bei ihr an der genannten Akademie. Ich habe ihr viel zu verdanken, beispielsweise für Ratschläge zur Interpretation der letzten Klaviersonaten von Franz Schubert.

Vor allem aber lehrte sie mich zu begreifen und umzusetzen, was Musizieren mit Atmung zu tun hat. Nach Auffassung von Langer-Rühl sollten musikalische Impulse vom Zwerchfell ausgehen, also genau von dort, wo die antiken Griechen den Sitz der Seele verorteten. So erklärt sich übrigens der ursprünglich geplante für diesen Bericht („Musik: Atmung der Seele?“).

Violoncello:

Eigenwilliger Entschluss

Mit zehn Jahren wollte ich Violoncello lernen. Wie ich auf die Idee dazu gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Sie dürfte eher spontan entstanden sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das Instrument irgendwer eingeredet hat.

Die Mutter vermittelte den Kontakt zu Tobias Kühne, der Professor an der Musikakademie war und beim französischen Cellisten André Navarra studiert hatte. Er befand, dass meine Hände noch zu klein seien („zu kleen“ sagte Kühne in seinem bundesdeutschen Akzent); ich hätte auf einem „halben“ Cello beginnen müssen, argumentierte er, die spätere Umstellung auf ein großes Instrument sei oft mit Schwierigkeiten verbunden und koste Zeit.

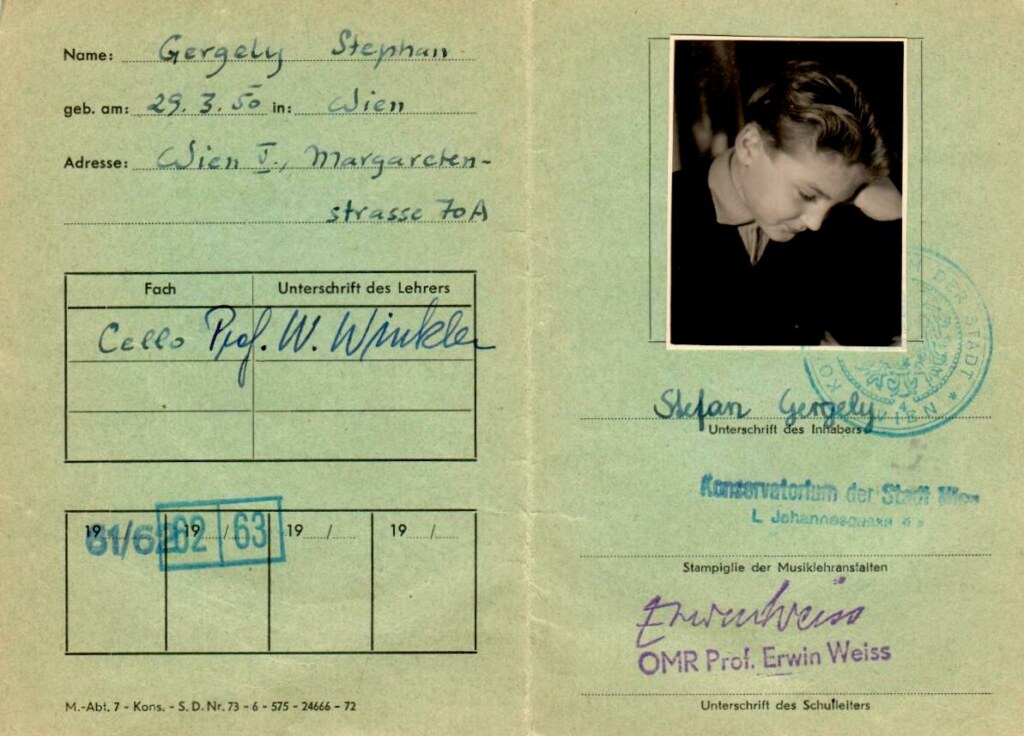

Dennoch ging ich zunächst zu Wilhelm Winkler ans Konservatorium der Stadt Wien.

Im Jahr 1963 kehrte ich zu Tobias Kühne zurück, bestand die Aufnahmeprüfung und wurde zum Studium im Konzertfach Violoncello an der Musikakademie zugelassen:

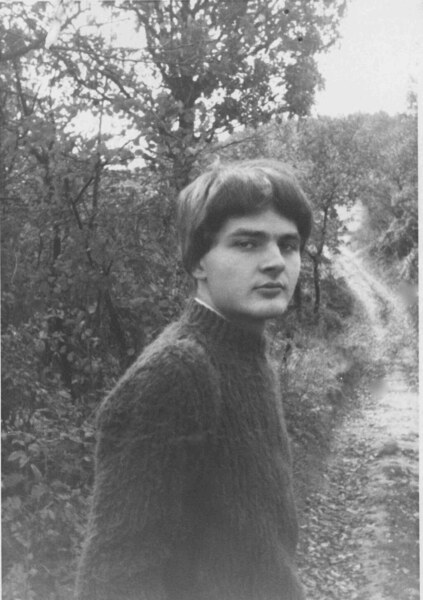

Folgendes Bild zeigt den jungen Cellisten im Jahr 1963.

Aus diesem Jahr datieren übrigens meine ersten und einzigen Versuche zu komponieren. Mein Opus 2 sollte eine Fantasie für Klavier und Orchester werden, aber sie blieb weitestgehend unvollendet.

„Versuchskaninchen“

im Musikgymnasium

Im Herbst 1964 begann ich die Oberstufe am Realgymnasium für Studierende der Musik in der Wasagasse. Sie dauerte ein Jahr länger als normal, weil alle Nebenfächer, die Studierende an der Akademie zu absolvieren haben, im Gymnasium unterrichtet wurden; dafür waren fünf Stunden Musik pro Woche nötig, Unterricht an Nachmittagen sollte es aber auch nicht geben. Daher musste das Lernpensum für die Oberstufe von vier auf fünf Jahre ausgedehnt werden.

Auf diese Weise sollten junge Musiker neben dem aufwendigen täglichen Üben ihres Instruments auch die Matura absolvieren können (was zuvor nur die wenigsten Profi-Musiker geschafft hatten).

Die Geigerin Roswitha Randacher beispielsweise, die meine Klasse besuchte und als Wunderkind galt, übte mehr als vier Stunden pro Tag. Denn ohne hartes Training hat man in aller Regel keine Chance auf eine erfolgreiche Laufbahn als Solist. Eine solche Karriere wollen die meisten, aber die Anforderungen entpuppen sich dann doch deutlich härter als erwartet.

Gleichwohl versuchte ich mich während der Schulzeit an schwierigen Stücken der Musikliteratur, dazu gibt es wenige Tondokumente, die ich damals aufnahm und erst im Jahr 2022 digitalisierte; es waren Live-Mitschnitte, bei denen mich zumeist der Peruaner Carlos Rivera Aguilar am Klavier begleitete. Sie wurden nicht nachbearbeitet.

In nachstehendem Link ist beispielsweise das Allegro aus der Sonate in A-Dur von Luigi Boccherini zu hören . . .

. . . oder ein Ausschnitt aus dem ersten Satz des berühmten Cellokonzerts von Antonin Dvorak:

Im Jahr 1965 übersiedelte der – in späteren Jahren weltberühmte – Cellist Heinrich Schiff von Linz ins Wiener Musikgymnasium. Er war ein Jahr jünger als ich und spielte besser. Ich musste mich fragen, ob das an meinem Mangel von Talent, Ehrgeiz oder Fleiß lag? Vermutlich war es eine Mischung von allen.

Die Reifeprüfung absolvieren wollte ich aber doch. Mit dem so erlernten Niveau wäre ich noch kein bekannter Solist geworden, aber auf einen Platz in einem guten Orchester hätte ich wohl hoffen dürfen. Damals überlegte ich auch eine Laufbahn als Dirigent und studierte nach der „Konzertreifeprüfung“ Violoncello noch ein paar Semester beim Komponisten und Dirigenten Alfred Uhl.

Wenig später stand ich freilich beim gleichzeitig absolvierten Studium der Chemie vor meiner Diplomarbeit – ab diesem Zeitpunkt schien eine weitere Ausbildung zum Musik-Profi nicht mehr machbar.

Aber zurück zur Schule. Die Atmosphäre im Musikgymnasium war deutlich besser als zuvor im Rainergymnasium, wo ich zuvor die Unterstufe absolviert hatte. Es war, wie erwähnt, der erste Jahrgang des neuen Schulversuchs. Für den Initiator und Schuldirektor Hans Zwölfer waren wir „Versuchskaninchen“ , die ihm am Herzen lagen.

Wir fühlten uns privilegiert und waren es wahrscheinlich auch. Unser Klassenvorstand war der Dirigent und Organist Friedrich Lessky, er unterrichtete das wichtige Fach Musik, ich habe ihn als gutmütig und lebensfroh in Erinnerung. Zwölfer war klassischer Humanist alter Prägung, ihn empfand ich eher als streng.

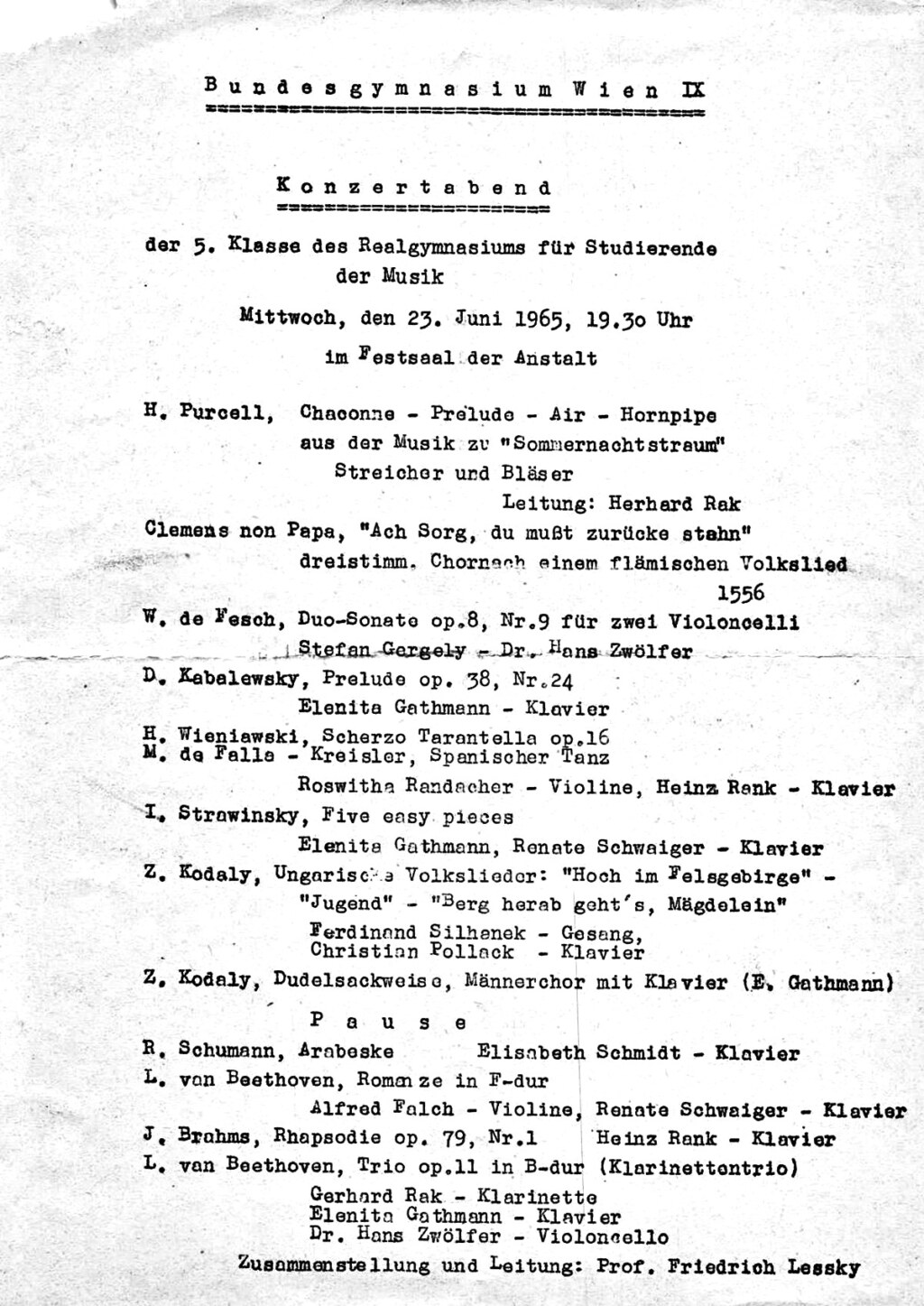

Die Klassengemeinschaft blieb über fünf Jahre hinweg unterentwickelt, Starallüren einzelner Kommilitonen förderten den Zusammenhalt nicht. Immerhin fanden gemeinsame Konzerte im Festsaal der Schule statt, siehe das Programm des ersten Auftritts im Jahr 1965 – ich gab damals mit dem Schuldirektor ein Duo für zwei Violoncelli vom barocken Komponisten Willem de Fesch zum Besten.

Mit Klassenkollegen Heinz Rank im Wasagymnasium.

Während der Oberstufe ging ich oft in die Staatsoper und in Konzerte mit meist klassischer Musik im Konzerthaus oder im Wiener Musikverein.

Die Zauberflöte hatte mich schon immer fasziniert, als Volksschüler versuchte ich beharrlich, die Koloraturarie der Königin der Nacht „nachzukicksen“.

Der Tenor Giuseppe di Stefano war für mich ein Highlight in Puccinis Oper Tosca, Eugen Onegin von Tschaikowsky mit Fritz Wunderlich interessierte mich ebenso wie das Musical West Side Story von Leonard Bernstein. Zu Richard Wagner hatte ich eine ambivalente Einstellung, Parsifal mochte ich mehr als die Meistersinger von Nürnberg,

In Konzertsäle ging ich oft, um Pianisten und Violoncellisten zu erleben. Swjatoslaw Richter und Friedrich Gulda zählten für mich zu den eindrucksvollsten, Wladimir Horowitz und Arturo Benedetti-Michelangeli konnte ich leider nicht so oft hören. Marta Argerich begann mich erst in späteren Jahren zu faszinieren.

Von den Violoncellisten begeisterten mich Mstislaw Rostropovich und André Navarra.

Pop- und Rock-Konzerte besuchte ich kaum. Den Rolling Stones konnte ich wenig abgewinnen, dafür war ich ein früher Fan der Beatles:

Als Gymnasiast mit Beatles-Mähne am Pittener Weg in Guntrams (1968).

Mit jedem höheren Jahrgang der Oberstufe dezimierte sich unsere Klasse: Einige hatten mit der Schule aufgehört, aber „über uns“ gab es keine Klasse, aus der jemand, weil durchgefallen, zu uns stoßen und die Unterrichtsbänke hätte „auffüllen“ können. Bei der Matura waren wir nur noch neun Kandidaten. Aber alle bestanden die Prüfungen . . .

Danach gab es Jahrzehnte lang keine Klassentreffen, niemand zeigte Interesse daran. Erst zum 50-Jahr-Jubiläum des Musikgymnasiums organisierten Friedrich Lessky, Heinrich Schiff und ich den „U19 Wettbewerb für Kammermusik“ zum Gedenken an die Gründung des Schulversuchs im Jahr 1965.

Der Wettkampf fand in einem neu errichteten Gebäude der Musikuniversität statt, die aus der früheren Akademie hervorgegangen war, siehe das folgende Video. Ich erkannte im Laufe des Bewerbs, dass die Anforderungen an Instrumentalisten und deren technisches Niveau seit meiner Studienzeit noch weiter angestiegen waren.

Chemie oder Musik?

Nach der Matura hätte ich zum Wehrdienst einrücken müssen, aber da ich im Fach Cello inskribiert war, konnte ich problemlos einen Aufschub erwirken.

Im Herbst 1969 immatrikulierte ich an der Universität Wien und begann mit dem Fach Chemie. Vorlesungen und Laborübungen fanden in einem Gebäudekomplex in der Währingerstraße statt, unweit vom Musikgymnasium (siehe den Bericht „Chemiker“).

Mein Cellolehrer war nicht erfreut, denn mit der Entscheidung für das Chemiestudium war absehbar, dass aus mir eher kein Musiker werden würde. Wozu hatte er sich dann die ganze Arbeit mit mir angetan?

In den ersten Semestern Chemie war die Entscheidung zwischen Musik und Naturwissenschaft für mich aber noch nicht endgültig gefallen.

Auch danach, als promovierter Chemiker und später als „angelernter“ Journalist, sah ich das musikalische Üben nie als „verlorene Zeit“: Musik ist Teil meines Lebens geblieben.

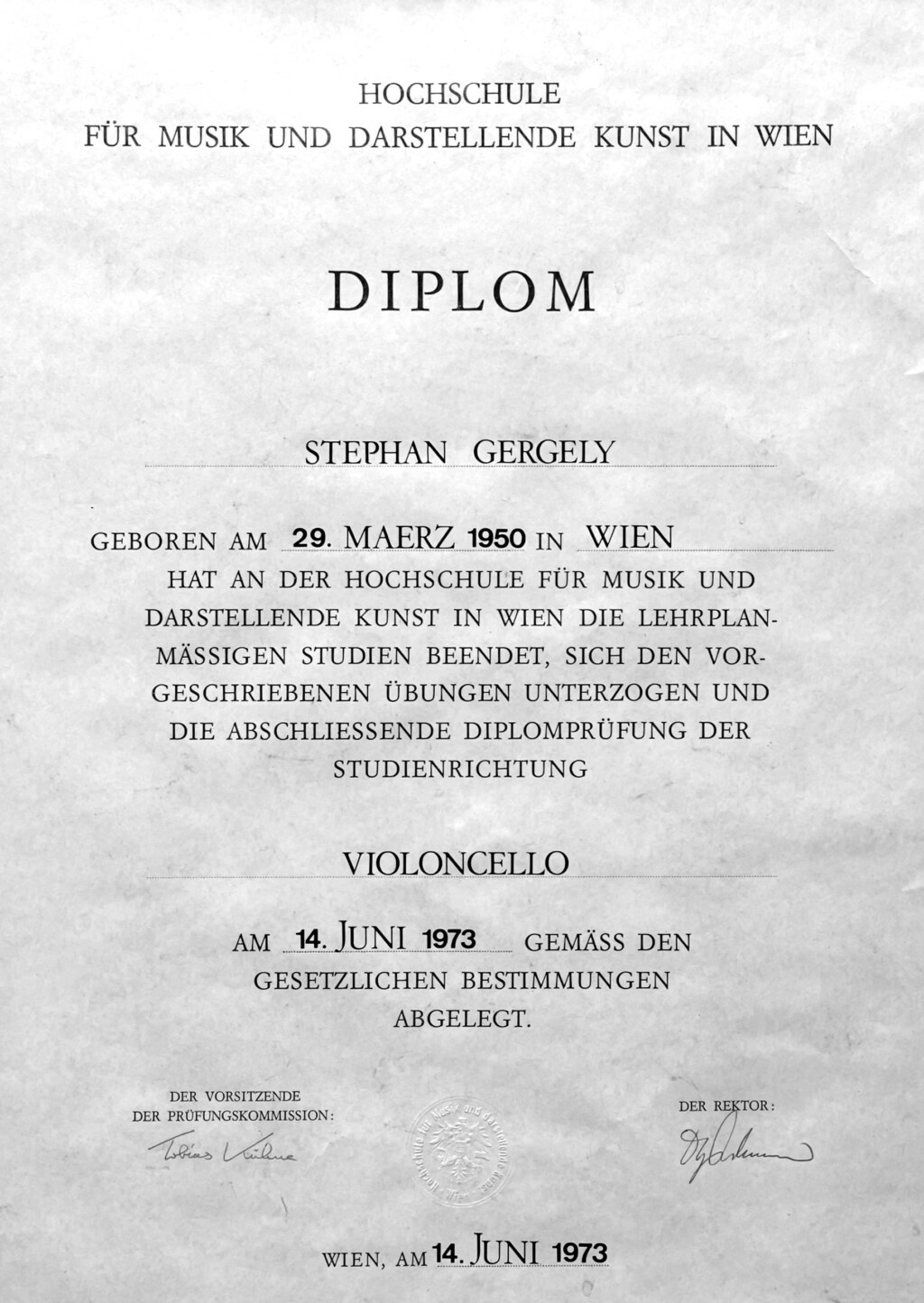

Im Juni 1973 bestand ich die Diplomprüfung im Fach Violoncello. Damals stand ich im 8. Semester des Chemiestudiums. Dass ich beide Studien parallel und in der dafür vorgesehenen Zeit schaffen würde, hatten andere nicht für möglich gehalten.

Zur öffentlichen Diplomprüfung im Konzertsaal der Musikuniversität in der Johannesgasse spielte ich die Sinfonia Concertante von Sergei Prokofiev. Sie ist für ihre technischen Schwierigkeiten berüchtigt – der Komponist hatte sie seinem Freund Mstislav Rostropowitsch gewidmet, der damit sein stupendes Können unter Beweis stellen konnte (was mich dazu animierte, mich mit dem spröden, aber eindrucksvollen Werk auseinanderzusetzen).

Für eine Auszeichnung im Zeugnis für die Abschlussprüfung reichte es nicht. Damit hatte ich auch nicht gerechnet.

Konzerthaus ist fürs Profispiel,

das Hauskonzert gibt Laien viel.

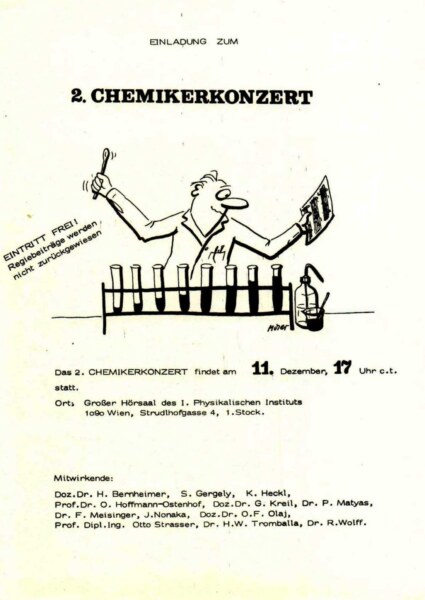

Während meiner Diplomarbeit und Dissertation in organischer Chemie trat der Gedanke an eine Karriere als Musiker zwar in den Hintergrund. Das hinderte mich aber nicht, Chemikerkonzerte zu veranstalten, bei denen Professoren, Assistenten und Studenten gemeinsam auftraten – denn unter ihnen gab es nicht wenige musische Begabungen (siehe den Beitrag „Chemiker“). Die Auftritte fanden in einem Hörsaal am Institut für Physik in der Strudlhofgasse statt.

Mit den Chemikerkonzerten wollte ich die oft hitzige Atmosphäre in den neuen Studienkommissionen durch „drittelparitätisch besetztes“ gemeinsames Musizieren zu entspannen helfen.

Später lud ich Freunde und Bekannte zu privaten Auftritten in kleinen Konzertsälen. Im Anschluss daran wurde gegessen und getrunken, die Hauskonzerte waren eine gute Gelegenheit, Bekanntschaften und Netzwerke zu pflegen.

Oft begleitete mich Carlos Rivera-Aguilar, den ich schon von der Musikakademie als genialen Korrepetitor kannte (wenn ich beim Spielen nervös war und versehentlich ein paar Takte ausließ, sprang er sofort mit und tat, als ob nichts passiert wäre):

Mit Carlos Rivera-Aguilar

bei einem Hauskonzert . . .

Spätere Auftritte absolvierte ich mit dem leider zu früh verstorbenen Osfried Olaj, ehemals Professor für Physikalische Chemie an der Uni Wien. Bei ihm bin ich übrigens das einzige Mal bei einer Prüfung durchgeflogen, aber das Malheur war danach bald vergessen:

. . . und mit Oskar Friedrich Olaj.

Tondokumente von diesen Hauskonzerten habe ich keine. Nur aus dem Jahr 1997 gibt es einen technisch mäßigen Mitschnitt von einem Auftritt im Gastgarten der Schlossgasse 21 – ich spielte damals für den Geburtstag von Rüdiger Wolf, Geschäftspartner und Freund der Familie, die F-Dur Sonate von Johannes Brahms; Carlos Rivera begleitete mich am Klavier (es war 24 Jahre nach meiner Diplomprüfung in Violoncello).

Konzert im Gastgarten der Schlossgasse 21 (1997)

Wie attraktiv ist

das Leben eines Musikstars?

Die Karriere als Musiker schlug ich letztlich nicht ein. Aber wie es denen geht, die in ihrem Metier an die Spitze kommen wollen oder gar dort stehen, das interessierte mich natürlich weiterhin.

Als der berühmte Cellist Mstislav Rostropovich im Jahr 1974 die Sowjetunion verließ, lebte er eine Zeit lang in Wien und es gab einige Treffen mit ihm in Wien und in Guntrams am Landhaus meiner Mutter.

Ein paar Jahre später traf ich Rostropovich in Paris und spielte ihm in seiner damaligen Wohnung nahe vom Arc de Triomphe am Cello vor.

An einem sonnigen Samstag holte ich ihn um 11 Uhr morgen von einer Konzertprobe ab und wir besuchten eine kleine Bar in der Avenue George V.

Rostropovich bestellte Wodka und war ganz konsterniert, als ihm der Barman ein Glas mit Wodka reichte: Er wollte die ganze Flasche haben (die wenig später leer war).

Damals gelang es mir, ein Treffen zwischen ihm und dem französischen Cellisten André Navarra zustande zu bringen, mit dem ich über zwei Jahrzehnte hinweg freundschaftlichen Kontakt hatte.

Das denkwürdige gemeinsame Essen der beiden Stars fand in Paris statt:

mit André Navarra und Mstislav Rostropovich in Paris

Den weiteren Lebensweg von Rostropovich konnte ich nach seiner Übersiedlung in die USA im Jahr 1977 nicht mehr persönlich verfolgen, ich traf ihn erst viel später wieder in Wien und das nur kurz.

Ob er im Exil glücklich geworden oder doch eher heimatlos geblieben ist? Ich kann es nicht sagen.

Er war jedenfalls ein engagierte Kämpfer für Demokratie und Menschenrechte, weshalb er die Sowjetunion verließ und beim dortigen Regime für viele Jahre in Ungnade fiel. Erst ganz am Ende seines Lebens kehrte er, schwerkrank, nach Moskau zurück. Über die Stimmung bei seinem Treffen mit Wladimir Putin zur Feier des 80. Geburtstags im Kreml gibt es unterschiedliche Aussagen. Immerhin ist er in der Heimaterde begraben.

Deutlich länger und intensiver war ich mit André Navarra in Kontakt, verfolgte seine Konzerte, die Jahre im voraus geplant waren und seine Unterrichtstätigkeit in verschiedenen Ländern und Sprachen, darunter auch in Wien. Am wenigsten hielt er sich „zuhause“ in Paris auf, in seiner Wohnung in der Rue de Moscou. Zu so einem rastlos hektischen Leben ist nur fähig, wer dazu innerlich getrieben ist und das auch zulässt. Navarra hat es genossen, aber Zweifel klangen in den 1980-er Jahren dann und wann doch durch.

Ruhm und Applaus sind schön, sie mögen auch reich machen, aber der Preis, den man mit dem dadurch erzwungenen Nomadentum bezahlt, ist gleichwohl ein hoher.

Bei meinem Schulkollegen Heinrich Schiff kam eine mysteriöse Krankheit dazu, die seine Weltkarriere früh beendete.

Für mich waren die erwähnten persönlichen Kontakte gleichwohl lehrreich, weil ich – quasi hinter den Kulissen – erkennen und lernen konnte, dass und wie nur ganz wenige eine Karriere bis zur Weltspitze schaffen.

Es war auch Spaß dabei. So fuhr ich im Jahr 1981 mit Navarra durch Norditalien. Wir besuchten den Geigenbauer Alfredo Gianotti im Norden von Mailand. Dort probierten wir ein knappes Dutzend Instrumente und diskutierten über die Unterschiede im Klang. Am nächsten Tag kauften Navarra und ich je ein Cello.

André Navarra und Geigenbauer Alfredo Gianotti in Mailand (1981).

Noch heute spiele ich das italienische Instrument gerne – in Zukunft wahrscheinlich nur mehr für mich privat.

Faszination der Weltmusik

Wie kam der Mensch im Laufe der Urgeschichte auf die Musik? Schon in der Schulzeit hatten mich die verschiedenen Tonleitern der alten Griechen fasziniert, von denen jede aus verschiedenen Intervallabständen bestand, womit heitere und traurige Stimmungen erzeugt worden sein sollen.

Dass eine Oktave in zwölf gleiche Halbtöne zerlegt wird, ist heute selbstverständlich, aber das war nicht immer so. Denn auch die Reihe der Obertöne ergibt davon abweichende Frequenzen. Andere Völker hatten verschiedene, oft pentatonisch aufgebaute Melodien. Rätsel über Rätsel, die die Musikethnologen bis heute nicht gelöst haben.

In der klassischen Musik gibt es Dur und Modell, Terzen, Quarten und Quinten. Sind das naturgegebene Universalien? Für die in Wien entstandene „Harmonikale Grundlagenforschung“ war das so. Man bezog sich dabei auf Pythagoras, Johannes Kepler und mathematische Naturgesetze, aus denen sich die sogenannte Sphärenmusik ergibt. Damals fand ich das Konzept interessant. Später wurde ich skeptisch.

Als ich das erste Mal die Insel Bali besuchte und der Klangfülle eines traditionellen Gamelan-Orchesters lauschte, lernte ich eine ganz andere, jedoch überaus eindrucksvolle Musik mit unbeschreiblichen Klangfarben und Schwingungen kennen, die mit unseren gelernten Musikstilen praktisch nichts gemein hat (außer dem Baumaterial für die metallenen Gongs).

Auch der französische Orgelkünstler Olivier Messiaen komponierte fremdartige, aber dennoch harmonisch wirkende Musik, die mich immer wieder fasziniert. Messiaen entlehnte seine Werke aus indischen Rhythmen, gregorianischen Melodien und Gesängen der Vögel.

Er assoziierte Musik mit Farben – ähnlich, aber gleichwohl anders als der Moskauer Pianist und Komponist Alexander Skrjabin, der sein Farbenhören auf einzelne Tonarten bezog. Gegen Ende seines Lebens wollte Skrjabin sogar Düfte in sein Gesamtkunstwerk integrieren. In Summe entfernte auch er sich von den traditionellen Musikstilen Europas.

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts griff der US-amerikanische Physiker Brian Greene die Sphärenklänge der Pythagoreer wieder auf und konstatierte: „Mit der Entdeckung der Superstringtheorie gewinnen diese musikalischen Metaphern eine verblüffende Realität“.

Ist das so? Ich weiß es nicht. Für mich gilt:

Das Schöne an der Musik ist:

Sie braucht keine Erklärung,

sie entzieht sich ihr.

PS: Akustische Videodokus von Bali bis Bahia sind am Ende des Berichts „Reisender“ zu finden.