Autor

Bundesminister Univ. Prof. Dr. Hans Tuppy überreicht Stefan M. Gergely den Staatspreis für Wissenschaftspublizistik (1988).

Inhalt:

-

-

- Gut schreiben heisst gut denken

- 1977: Ein Soldat schreibt für „Profil“

- Warum Wissenschaftsjournalist?

- Aus Paris geschrieben

- 1978 Start ins Berufsleben – auf zwei Standbeinen

- Im ORf als Mitarbeiter und als Gast

- Ab 1980: Von Techniktests bis Esoterik

- 1982: Erstmals online und im eigenen Büro

- Buch über Mikroelektronik und zwei ehrenvolle Preise

- 1985: Pauschalistenvertrag mit dem trend-profil-Verlag

- Sachbücher fast in Serie

- Über Umweltschutz und neue Energien

- Buch über Computerfolgen

- 1988: Staatspreis

- 1986: 1990 Uni-Lehrauftrag für Wissenschaftsjournalismus

- 1991: Streik im profil

- 1992: Club der Veteranen

- ab 1995: Schreiben als Hobby

-

Gut schreiben heißt

gut denken.

WWWWW. Diese Buchstabenfolge hat mit dem Internet nichts zu tun. Sie dient als Gedankenstütze für das, was in den ersten Absätzen eines journalistischen Berichts stehen sollte: Wer? Was? Wann? Wo? Warum?

Die Regel klingt einfach, ihre Anwendung würde als Pflichtübung in der Schule eine gute Figur machen. Aber weder im Gymnasium nach auf der Universität hatte ich davon gehört.

Erst Peter Michael Lingens vermittelte mir mit viel Geduld, wie man WWWWW gut umsetzt und in einen Artikel am besten „einsteigt“. Er war Herausgeber des Nachrichtenmagazins „Profil“ und ich der Lehrling.

Dieses „learning by writing“ sollte mir später auch im täglichen Leben helfen, Sachverhalte und Argumente besser als früher „auf den Punkt zu bringen“. Im Gegensatz zu Menschen, die reden, bevor sie denken, lernte ich als damals, dass man zuerst im Kopf Klarheit haben muss. Der obige Titel „gut schreiben heißt gut denken“ ist für mich zum Leitspruch geworden.

Den Kontakt zu Lingens stellte meine Mutter her. Ich hatte ihr berichtet, dass mich die Arbeit in einer Redaktion interessieren würde. Die Kinder von Lingens besuchten damals die Waldorfschule in Wien-Mauer, die meine Mutter maßgeblich mit aufgebaut hatte; daher kannte Lingens meine Mutter. „Du sollst ihn anrufen“, sagte sie im April oder Mai 1977, noch während meines Grundwehrdienstes.

Gesagt, getan. Lingens schlug mir am Telefon ein Treffen im „George and the Dragon“ vor. Das war ein Pub am Schwedenplatz, nahe vom damaligen Sitz der profil-Redaktion am Morzinplatz. An den Inhalt des Gesprächs kann ich mich nicht genau erinnern; irgendwie trug ich mein Anliegen vor, komplexe wissenschaftliche Sachverhalte in eine allgemein verständliche Sprache „übersetzen“ zu wollen. Lingens meinte, ich solle doch einfach mal anfangen.

Profil-Herausgeber Peter M. Lingens (um 1980).

1977: Ein Soldat schreibt für „Profil“

Meine ersten Artikel erschienen im „Profil“ noch während des Wehrdienstes. Dieser hatte im Jänner 1977 in der Maria-Theresien-Kaserne begonnen. Ende März wurde ich zur Landesverteidigungsakademie in der Stiftskaserne versetzt. Sie war für mich zu Fuß von meiner damaligen Wohnung in der Margaretenstraße 70 A erreichbar.

Der Dienst endete am Nachmittag, die Wochenenden waren frei. Ohne diese Privilegien wären journalistische Recherchen und das Schreiben von Beiträgen nicht möglich gewesen.

Als Wehrdiener geschriebenDen Posten in der Landesverteidigungsakademie verdanke ich der Vermittlung durch den Juristen und späteren Sektionschef im Wissenschaftsministerium Raoul Kneucker.

Warum Wissenschaftsjournalist?

Welches Motiv ausschlaggebend für die Idee war, als Journalist Geld verdienen zu wollen, kann ich nicht zweifelsfrei sagen. War es der sprichwörtliche „Elfenbeinturm“, in dem ich die akademische Elite wahrnahm, wofür sie zurecht kritisiert wurde und aus dem ich ausbrechen wollte?

Beförderte mein Job in der Landesverteidigungsakademie den Plan zum Schreiben? Ich durchsuchte dort an jedem Wochentag österreichische und deutsche Zeitungen nach Inhalten mit militärischem Bezug, schnitt die Fundstellen mit der Schere aus und leitete das Konvolut an Experten im Haus weiter. „Bewusstes Lesen“ von Printmedien war das. Es weckte Neugier.

Womöglich war der Weg in die Welt der Massenmedien auch dem Umstand geschuldet, dass ich damals einen Job als Chemiker suchte, aber trotz zahlreicher Bewerbungsschreiben keine reizvollen Angebote bekam. Daher musste ich überlegen, was ich sonst mit dem erlernten Wissen anfangen könne (siehe das Kapitel „Chemiker“)?

Vor diesem Hintergrund könnte die Entscheidung als „zweite Wahl“ erscheinen. Ich empfand es aber nicht so – die Aufgabe interessierte mich.

Weder im trend-profil-Verlag noch wenig später im ORF Hörfunk winkte gleichwohl ein Vertrag als Angestellter. Von einer freien Mitarbeit als Wissenschaftsjournalist gut leben zu können, schien damals jedoch wenig aussichtsreich – als „Freelancer“ bekam man sein Honorar erst nach dem Abdruck oder der Sendung eines gelieferten Beitrags.

Wenn kurz vor Redaktionsschluss beispielsweise noch ein Inserat im „Profil“ gebucht wurde, musste eine schon fertige Story rausfliegen. Das sollte meinen Beiträgen zu wissenschaftlichen Themen oft genug widerfahren. „Deine Geschichte ist von zeitloser Schönheit“, pflegte Chefredakteur Helmut Voska zu erklären.

Aus Paris geschrieben

Kaum waren meine ersten Artikel im „Profil“ gedruckt, bekam ich – unabhängig davon – die Chance auf ein sogenanntes Postdoc in Paris. Es handelte sich um einen bezahlten Studienaufenthalt, der von meinem „Doktorvater“ Heinz Falk empfohlen worden war. Ich ergriff die Gelegenheit, denn ein Aufenthalt in Frankreich klang verlockend (sieh das Kapitel „Chemiker“).

Fürs „Profil“ würde ich auch aus Paris schreiben können, dachte ich. Das entpuppte sich in der Praxis freilich als mühsam. Recherchieren musste ich über das analoge Telefon mit oft schlechter Verbindung, die Texte brachte ich mittels Schreibmaschine zu Papier und schickte sie per Fax nach Wien. Einige Beiträge wurden immerhin abgedruckt.

Das Postdoc in Paris dauerte von September 1977 bis Februar 1978. Ich hätte noch länger bleiben können, aber inzwischen war das Angebot für einen fixen Job in Wien eingelangt.

1978: Start ins Berufsleben –

auf zwei „Standbeinen“

Am 1. März 1978 begann ich als Referent für Lebensmittel und Ernährung in der Bundeswirtschaftskammer (heute WKO) zu arbeiten. Idee und Vermittlung kamen wieder vom oben erwähnten Raoul Kneucker. Mit ihm sowie mit Heinz Falk und Peter Michael Lingens hatte ich drei hilfreiche Mentoren.

Sie waren als „Wegweiser“ nach dem abrupten Ausscheiden aus dem väterlichen Betrieb im November 1976 für mich hilfreich (siehe „Chemiker“).

Mit Raoul Kneucker verbindet mich seither eine jahrzehntelange Freundschaft.

Raoul Kneucker und Renate Brauner bei meinem 60-er im Lokal „Gergely’s“.

Mein erstes Büro als Angestellter befand sich in der Zaunergasse im dritten Bezirk, nahe vom Schwarzenbergplatz (siehe „Kämmerer“). Der Job sicherte mich finanziell ab, was für mein Selbstwertgefühl wichtig war.

Mein zweites „Standbein“ als freier Journalist wollte ich weiter ausüben (zumal das Kammersalär nicht üppig war). Die Kombination der beiden Aufgaben sollte sich erst später als erfolgreich entpuppen.

Aber ohne Hürden verlief sie nicht: Angestellte der Bundeswirtschaftskammer mussten jeden Nebenjob vom Präsidium genehmigen lassen. In meinem konkreten Fall war das keine Formalie, denn das „Profil“ deckte immer wieder Skandale auf, von denen auch Prominente aus der Wirtschaft betroffen waren. Bei nicht wenigen Kapazundern erfreute sich das Nachrichtenmagazin daher eingeschränkter Beliebtheit.

Doch Herbert Reiger, Leiter der Präsidialabteilung der Bundeswirtschaftskammer, setzte Vertrauen in mich und genehmigte den Nebenjob.

Dagegen brauchte ich im „Profil“ viele Jahre, bis ich von den dort angestellten Kolleginnen und Kollegen akzeptiert wurde. Denn die Unabhängigkeit der Berichterstattung war damals eine „heilige Kuh“ (und das vollkommen zurecht). Warum sollte die Redaktion mir, dem Angestellten einer Interessenvertretung, eine solche Unabhängigkeit zubilligen?

Dass ich mit meinen Berichten über wissenschaftliche Neuheiten kaum jemandem in die Quere kam, war vermutlich kein Nachteil.

Einer der ersten, die mich aktiv unterstützten, war der legendäre „Aufdecker“ Alfred Worm. Uns verband das Interesse für technische Neuheiten. Doch andere blieben skeptisch.

Mein Image in der Redaktion verbesserte sich merklich, als die „Süddeutsche Zeitung“ erste Beiträge von mir druckte.

Süddeutsche ZeitungWenig später erschienen teilweise große Artikel in der renommierten Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“. Der dort für Wissenschaft verantwortliche Günter Haaf unterstützte mich mit Rat und Tat. Mit jedem neuen Auftrag stieg auch meine pekuniäre Unabhängigkeit.

Der nachstehende LINK zeigt erste Beiträge für „Die Zeit“ aus dem Jahr 1979.

1979 Die ZeitIm ORF als Mitarbeiter und als Gast

Bereits gegen Ende meines Präsenzdienstes hatte ich Ernst Grissemann vom Hörfunk des ORF wissenschaftsjournalistische Beiträge für den Sender „Ö3“ vorgeschlagen. Wenig später begann ich, als freier Mitarbeiter für „Ö1“ zu arbeiten.

Für das Mittagsjournal im Hörfunk waren „gebaute“ Beiträge zu liefern, die meist vier bis fünf Minuten lang waren; für die Sendung „Von Tag zu Tag“ (derzeit – 2024 – heißt sie „Punkt eins“) war ich jeweils eine halbe Stunde live auf Sendung, diskutierte mit Experten über aktuelle Themen und moderierte Fragen von Hörerinnen und Hörern. Diese Live-Moderationen wurden vergleichsweise gut bezahlt, deutlich besser als Sendungsbeiträge mit Interviews, die irgendwo aufgenommen und nachher im Studio geschnitten werden mussten.

Für den Hörfunk arbeitete ich oft und gern. Gegen Ende des Jahres 1987 wurden die Honorare für freie Mitarbeiter allerdings deutlich gekürzt. Protestaktionen waren erfolglos. Ich verließ den Sender (siehe das Kapitel „Aufmüpfiger“).

Ein Job im Fernsehen interessierte mich nie. Als unbezahlter Gast hingegen war ich immer wieder bei TV-Diskussionen. Im Jahr 1980 wurde ich zum ersten Mal in die angesehen Live-Sendung „Club 2“ auf den Küniglberg geladen. Diskutiert wurde über den Neubau des Allgemeinen Krankenhauses und Kontroversen zum Thema Schulmedizin.

Nachstehend der Link zu Ausschnitten aus dieser TV-Diskussion. Im untenstehenden Bild ist rechts der Pharmazeut Rüdiger Wolf zu sehen. Das von ihm geleitete Unternehmen sollte später den Produktionsbetrieb „Chemofux“ des Vaters kaufen.

Aber das war zum Zeitpunkt der Club 2 Sendung noch kein Thema.

Ab 1980: Von Techniktests bis Esoterik

Im selben Jahr schlug ich dem „Profil“ kritische Tests von neuen technischen Geräten vor. Das war nicht abwegig, gehörte doch ein Ski-Test zum „Inventar“ des Blattes (man dürfe alles testen, so lautete das Credo von Peter M. Lingens, nur keine Autos, denn in diesem Bereich sei die Unabhängigkeit der Berichterstattung nicht gewährleistet).

Den Anfang machte ein dreiteiliger Beitrag „Wie gut sind Solaranlagen“. Dabei ging es um thermische Kollektoren zum Erwärmen von Wasser. Photovoltaik zur Stromerzeugung wurde damals fast nur in der Raumfahrt genutzt.

Wie gut sind SolaranlagenDie Schiene von Techniktests baute ich in den 1980-er Jahren aus. Höhepunkt war ein umfangreiches Sonderheft „trend profil extra“. Es kam 1985 auf den Markt und enthielt kritische Wertungen von Computerhardware und von Software. Da sie im Trend-Profil-Verlag gedruckt wurden, galten sie als glaubwürdig. Die Berichte des Verlags waren in keiner Weise von Werbeeinschaltungen oder anderen kommerziellen Interessen beeinflusst (außer natürlich dem Ziel einer möglichst hohen Verkaufsauflage).

Beschreibungen neuer Geräte gab es auch in Fachmedien. Sie waren für Laien teilweise schwer verständlich und die Unabhängigkeit der Aussagen schien nicht gesichert.

Weitere Sonderhefte im trend-profil-Verlag mit diversen Tests erschienen bis Anfang der 1990-er Jahre.

Im Zuge dieser Arbeit kam ich mit Helmut Gansterer näher in Kontakt. Er war Herausgeber des Wirtschaftsmagazins „Trend“ und ein echter Technik-Freak. Sein Tagesablauf war ungewöhnlich. Redaktionsbesprechungen fanden mitunter nach Mitternacht in der Eden-Bar statt:

Mit trend-Herausgeber Helmut Gansterer bei einer Besprechung in der Eden-Bar.

Im übrigen lief meine Entwicklung als Journalist nach keinem strategischen Plan ab. Wenn sich eine Gelegenheit anbot, ergriff ich sie und fragte selten, wohin sie mich führen würde.

Für mich war die Arbeit abwechslungsreich und spannend, manchmal aufreibend und nicht selten frustrierend. Aber keine Sekunde dachte ich darüber nach, was ich vielleicht anders hätte entscheiden sollen.

Als Gegenpol zu Berichten über technische Neuerungen verfasste ich kritische Beiträge über parawissenschaftliche Themen – von geheimnisvollen Artefakten der Kirlianfotografie über Homöopathie und Placebos bis zu den Geistheilern auf den Philippinen:

Nahe von Manila unterzod ich mich testhalber einem scheinbar blutigen „chirurgischen Eingriff“, wie folgendes Foto belegt:

Meine skeptische Reportage über die „Geistheiler“ erregte einiges Aufsehen – wenig später wurde ich wieder in den „Club 2“ des ORF geladen. Vor laufender Kamera demonstrierte der Zauberkünstler Magic Christian, wie man blutiges Gewebe aus einem scheinbar unversehrten Bauch herausholt . . .

Die Arbeit als freier Journalist hatte den Vorteil, dass ich die Themen frei aussuchen konnte. Für mich war das „bezahltes Lernen“.

1982: Erstmals „online“

und im eigenen Büro

Die steigende Nachfrage nach wissenschaftlichen Recherchen veranlasste mich zur Gründung des „Dokumentationszentrums für Wissenschaft und Wirtschaft“ (DWW).

Das DWW befand sich in zwei Räumen im Erdgeschoß des Hauses Gartengasse 8; dort war der Vater seit den 1950-er Jahren als pharmazeutischer Unternehmer tätig gewesen, hatte die Brausetablette erfunden und neue Herstellungsverfahren für Arzneimittel patentiert. Vor kurzem hatte er seinen Produktionsbetrieb verkauft und so war im Haus Platz frei geworden.

Der Vater stimmte zu, dass ich zwei Räume im Erdgeschoß anmietete und adaptierte. Daraus wurde mein zweites Büro, neben dem hauptberuflichen Standort bei der Wirtschaftskammer in der Zaunergasse.

In der Gartengasse installierte ich einen sogenannten Textautomaten; dessen Disketten im Format 5 ¼ Zoll waren für heutige Verhältnisse riesig und ihre Speicherkapazität läppisch (siehe dazu einen Bericht aus 1981: https://www.computerwoche.de/a/faktura-in-einem-sechstel-der-zeit,1185881 ).

Europäische Konzerne wie Philips, Siemens, Nixdorf und Olivetti hielten damals wenig von den neuen Mikrocomputern wie dem „Commodore 1964“, der im Jänner 1982 erstmals in den USA präsentiert wurde. Apple, Microsoft & Co. sollte sie Jahre später vom Markt verdrängen…

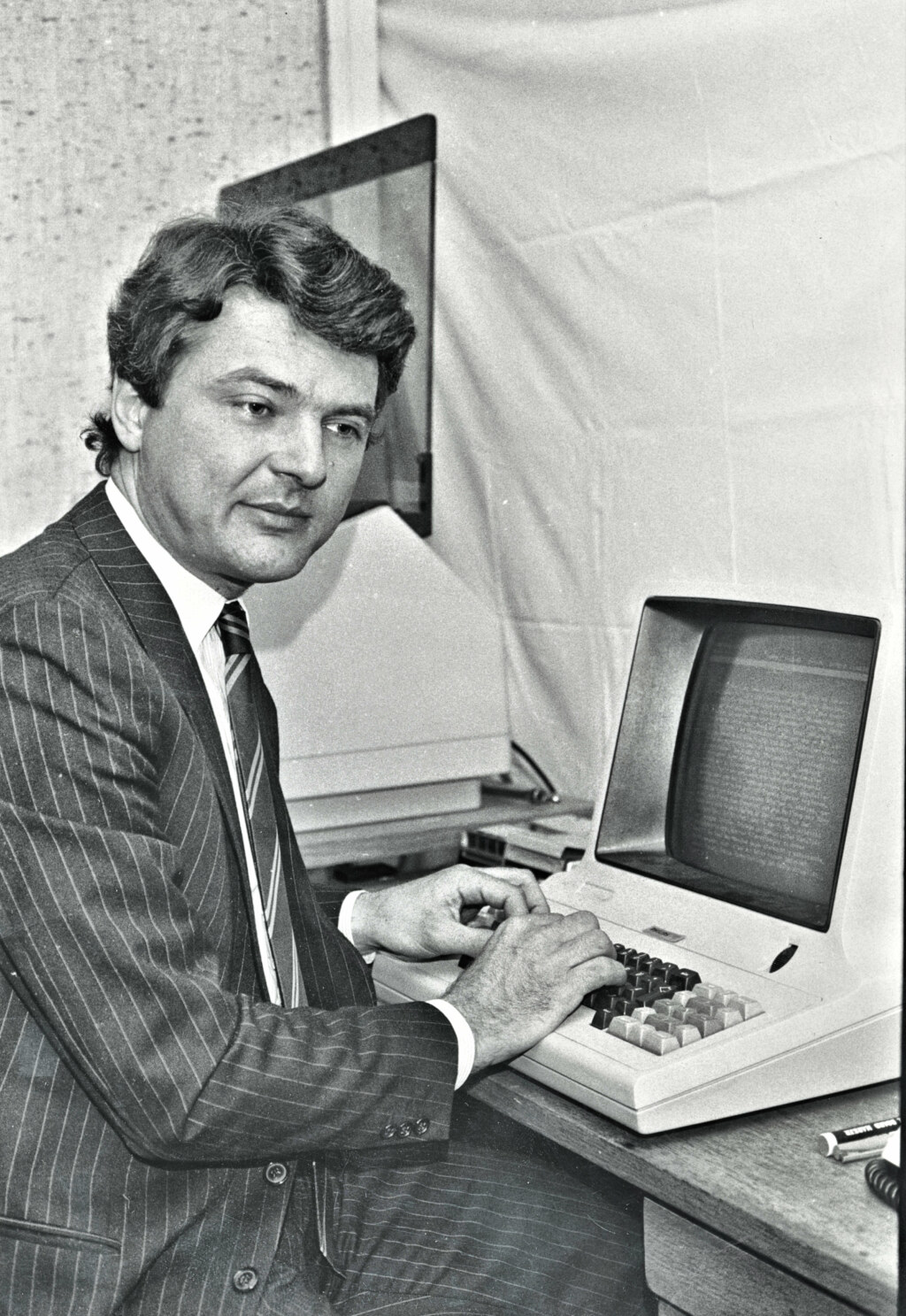

Im Jahr 1982 an einem Textautomaten

im Büro der Gartengasse 8.

DWW war als Gesellschaft nach bürgerlichem Recht konstituiert und fungierte als Plattform für meine journalistische Tätigkeit und für die Vermarktung von Recherchen in wissenschaftlichen online-Datenbanken. Sie waren beim weltgrößten Anbieter Dialog Information Services Inc. zugänglich. Der Sitz von Dialog war in Kalifornien. Man brauchte für die online Verbindung einen Computer, ein Modem, eine Telefonleitung zur Wiener Firma Radio-Austria AG sowie die nötigen Zugangsverträge und Knowhow.

Zu Beginn dieser technischen Revolution war ich wahrscheinlich der erste Privatmann in Österreich, der Zugang zu den größten online-Datenbanken hatte und wissenschaftliche Recherchen im Auftrag von anderen Firmen erledigte.

Buch über Mikroelektronik und zwei ehrenvolle Preise

Einen weiteren Sprung in der Karriere als Journalist verdanke ich dem puren Zufall (oder der Eigenschaft, sich bietende Chancen zu ergreifen?): Im Juli 1982 erschien in der Hamburger „Die Zeit“ ein sogenanntes Dossier über Altersforschung, das ich aus Anlass einer UN-Konferenz in Wien zu diesem Thema recherchiert hatte.

Kongress über das AlternWenige Tage nach Erscheinen des Beitrags kam ein Anruf von Klaus Piper, dem Eigentümer des gleichnamigen Münchner Buchverlags. Er hatte das Dossier gelesen und fragte, ob ich ein Buch über das Altern schreiben wolle. Ich erwiderte, dass ich mich dafür noch zu jung fühle und bot ihm spontan ein Buch über die neue Welt der Computer an, die mich damals interessierte. Ich hatte Glück – Piper sagte nicht nein.

Wenig später reiste ich zur Vorsprache nach München. Ein genaues Konzept hatte ich nicht mit, aber das Gespräch führte dennoch zur konkreten Aussicht auf einen Vertrag. „Frechheit siegt“, würde ich im Rückblick sagen, denn ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einließ: Der Entwurf für ein Manuskript sollte schon im kommenden Frühjahr abgeliefert werden.

Im Herbst 1982 begann ich mit Recherchen, kaufte zahlreiche Bücher, meist in englischer Sprache, und entwarf nach erster Lektüre Konzepte für das Buch. Ziel war es, die Computertechnik für jeden Laien anschaulich zu erklären sowie Chancen und Risken aufzuzeigen, die mit dieser Innovation verbunden schienen. Die Dinger waren damals erst seit wenigen Jahren und in geringen Stückzahlen auf dem Markt.

Der erste „Mac“ von Apple sollte erst im Jahr 1984 präsentiert werden. Ich war mit der Idee zu diesem Buch also „früh dran“.

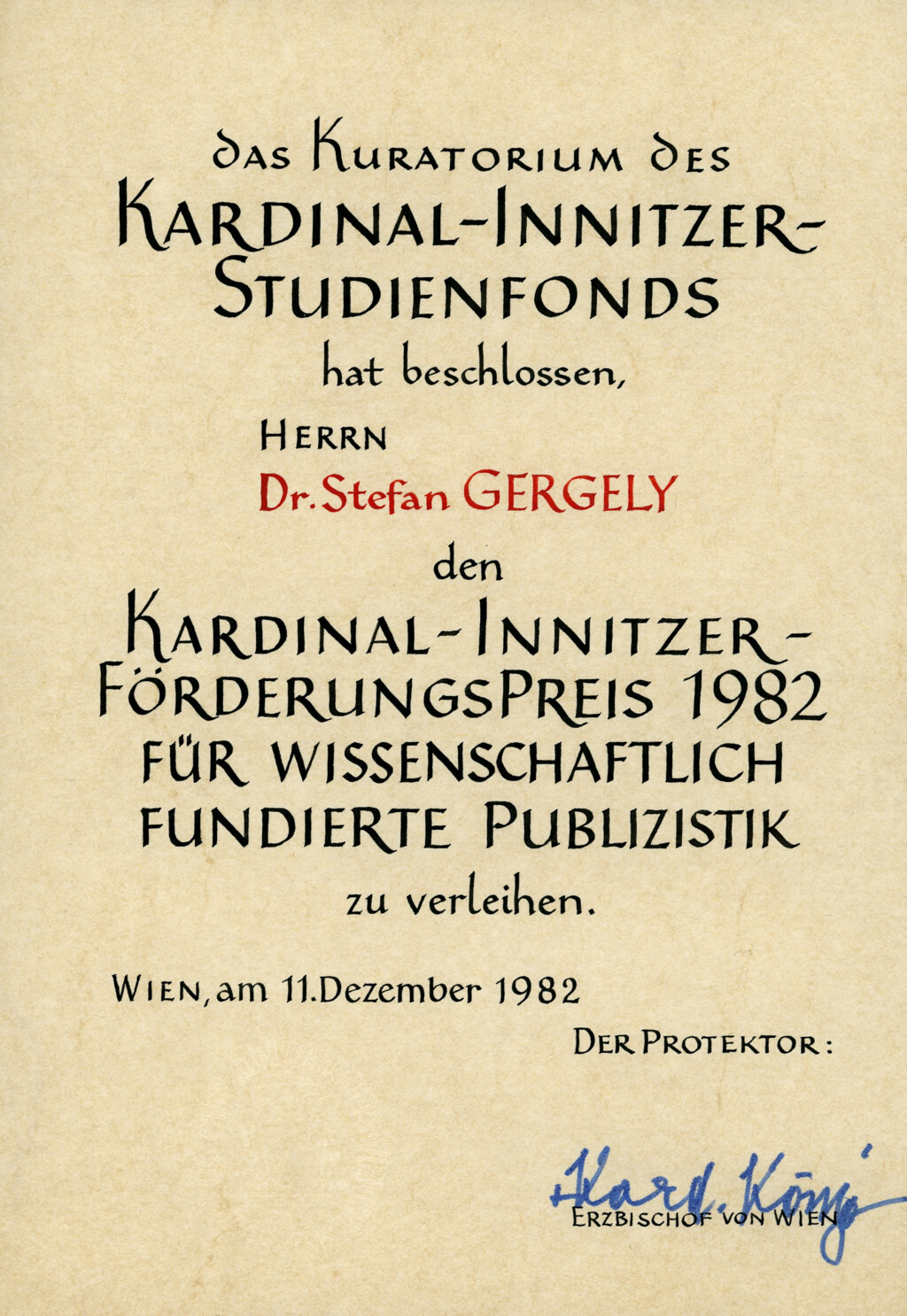

Mitten im Recherchieren erhielt ich für meine bisherigen Arbeiten den Kardinal-Innitzer-Preis für wissenschaftlich fundierte Publizistik. Er wurde am 11. Dezember 1982 vom damals Wiener Erzbischof Franz König verliehen – ein ehrenvolles vorweihnachtliches Geschenk.

Erzbischof Karl König überreicht den Kardinal Innitzer

Förderungspreis für Wissenschaftsjournalismus.

Über die Feiertage des Jahreswechsel 1982 / 1983 zog ich mich nach Bad Gastein zurück und entwarf beinahe Tag und Nacht ein Gerüst für das Buch und zahlreiche Textbausteine. Sie fügten sich in mehreren Etappen zu einem Gesamtkonzept. Der oben erwähnte Textautomat machte das Schreiben in vieler Hinsicht einfacher.

Im Februar entstand die erste Rohfassung des Manuskripts. Es folgten lange Gespräche mit dem Verlag, zahlreiche Änderungen und Ergänzungen. Sehr ausführlich und kontrovers wurde über den Buchtitel und die Gestaltung der Titelseite diskutiert. Ich lernte, dass Verlage bei der Aufmachung von Büchern intensiv mitreden wollen.

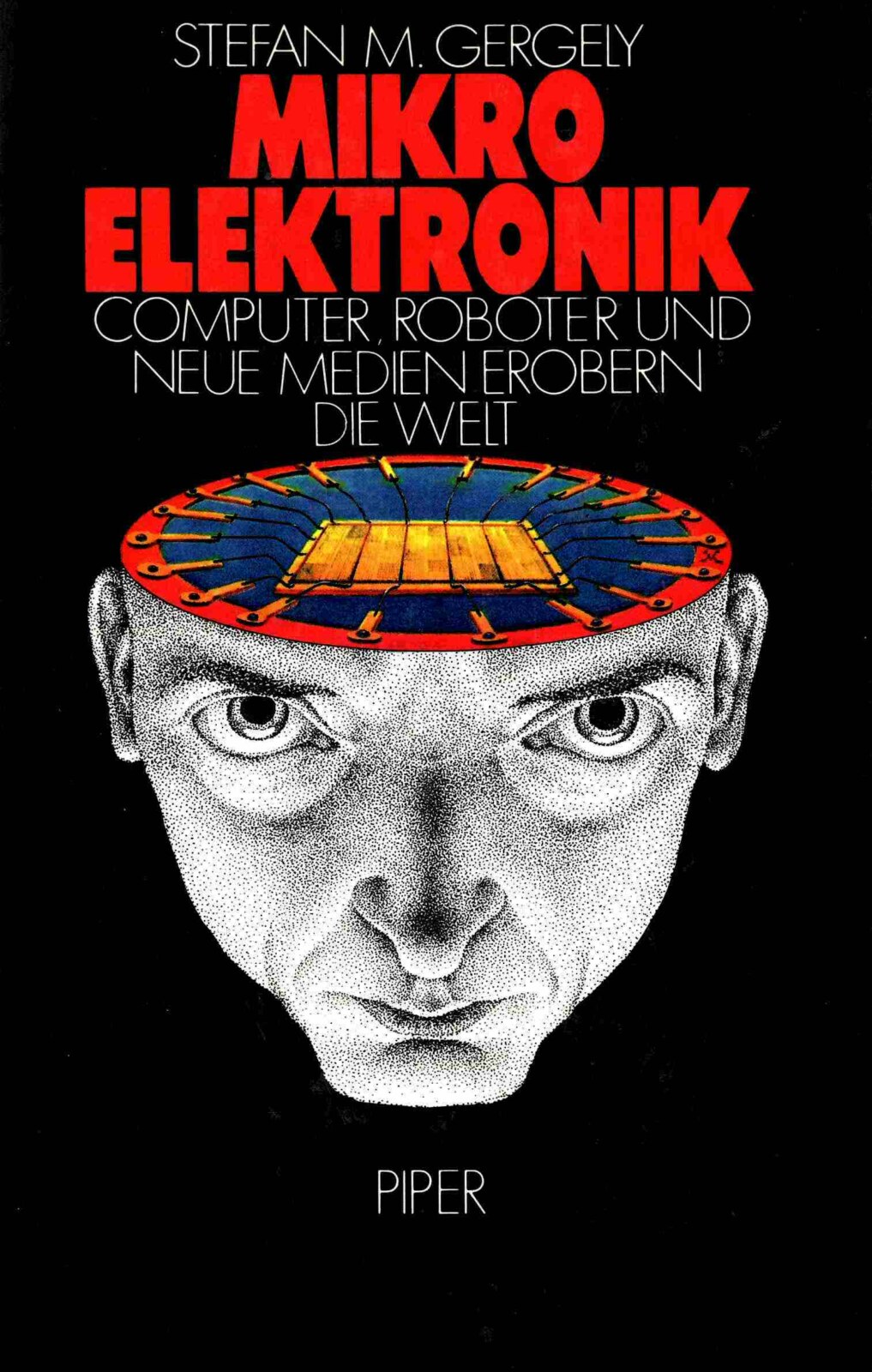

Die ersten Entwürfe, die ich übermittelt bekam, waren mir zu wenig plakativ. Erst nach langem Hin und Her, kurz vor Redaktionsschluss, entstand ein Cover, den ich bis heute für gelungen halte:

Die „Mikroelektronik“ war auf Anhieb ein voller Erfolg. Die erste Auflage war in wenigen Monaten verkauft. Es folgte eine zweite und dann eine Ausgabe als Taschenbuch (und später eine Übersetzung ins Spanische).

MikroelektronikAnfang 1984 erhielt ich einen Anruf aus dem Verlag. Man habe das Buch für den „Nürnberger Trichter“ eingereicht; das war ein renommierter Preis, der damals jährlich von der deutschen Bundesanstalt für Arbeit vergeben wurde und mit 50.000 DM gut dotiert war. Ich sei in der engeren Auswahl für den Preis.

Am 13. März 1984 reiste ich nach Nürnberg und nahm den Preis entgegen. Nach sieben Jahren journalistischer Entwicklung war das für mich ein großer Erfolg. Nach dem „Kardinal Innitzer-Preis“ 1982 und dem ersten „Preis der österreichischen Fachpresse“ 1983 konnte ich mich nun über die dritte Auszeichnung freuen.

Die Anerkennungen hatten zwei Effekte: Zum einen trösteten sie wenig, aber doch, darüber hinweg, dass ich den erhofften – und intern bereits zugesagten – Job eines Wissenschaftsattachés an der österreichischen Botschaft in Washington nicht bekommen hatte. Zu gerne hätte ich einen längeren Aufenthalt in den USA verbracht und mich für einen besseren Technologietransfer nach Europa eingesetzt (zu diesem Zweck war der Posten an der Botschaft neu geschaffen worden).

1985: Pauschalistenvertrag mit dem trend-profil-Verlag

Zum anderen trugen die Journalistenpreise und das damit verbundene Renommé dazu bei, dass ich beim „Profil“ einen sogenannten Pauschalistenvertrag bekam. Der Verlag zahlte nunmehr einen fixen Betrag pro Jahr, im Gegenzug musste ich eine bestimmte Zahl an Seiten exklusiv für „Profil“ liefern.

Damit war ich als Journalist immer noch frei, musste aber nicht bei jedem gelieferten Beitrag bangen, ob er auch gedruckt (und damit entlohnt) wird. Lange genug hatte ich darum gekämpft.

profil PauschalistenvertragDrei Jahre später wurde die Jahrespauschale auf 750.000 Schilling erhöht. Dazu kamen Honorare von anderen Medien und für Auftragsprojekte, sowie der Salär von der Bundeswirtschaftskammer. In Summe verdiente ich damals weit mehr, als ich zu Beginn erhofft hatte.

Es gab auch heikle Recherchen, deren Veröffentlichung unerwartete Folgen hatte. So gab es gerichtliche Klagen gegen meine profil-Beiträge, die unter anderem vom österreichischen „Lebensmittelpapst“ Friedrich Petuely angestrengt worden waren.

Eines Tages erhielt ich eine anonyme Morddrohung, gefolgt von einem ebenso ominösen Einbruch in mein Büro, der offenbar auf dort befindliche Unterlagen abgezielt hatte. Über die Urheber habe ich nur Vermutungen. Erfreulicherweise blieb ich von weiteren Erlebnissen dieser Art verschont.

Sachbücher fast in Serie

Nach dem großen Erfolg des Buchs „Mikroelektronik“ erschien wenig später ein zweites Buch im Piper-Verlag mit dem Titel „Diät – aber wie?“ Darin rechnete ich mit den zahlreichen, teils absurden Diätformen ab. Das Buch kam aber nicht unter die Top 10 der Bestsellerliste des Magazins „Der Spiegel“ (wie das zuvor dem Buch „Mikroelektronik“ gelungen war).

Immerhin wurden auf dem deutschen Markt um ein Vielfaches mehr an Büchern verkauft als in Österreich, sodass sich das Schreiben für deutsche Verlage mehr lohnte als hierzulande. Das merkte ich im Orwell-Jahr 1984, als das Buch „Überwachungsstaat Österreich“ im Wiener Orac-Verlag erschien:

Am 26. April 1986 ereignete sich eine Panne im Atomreaktor von Tschernobyl, der damals zur Sowjetunion gehörte und in der heutigen Ukraine gelegen ist. Die zuständigen Behörden wiegelten ab und hüllten sich ansonst in Schweigen. Wenig später wurde auch in Österreich erhöhte Radioaktivität gemessen.

In der Redaktion des „Profil“ herrschte „Alarmstufe rot“. Die Berichte waren mein Thema als Wissenschaftsjournalist, es sollte die öffentliche Diskussion über Monate hinweg beherrschen. Fast jede Woche schrieb ich über aktuelle Fragen und Entwicklungen der Reaktorkatastrophe.

Über Tschernobyl im ProfilEs lag auf der Hand, das gesammelte Material aufzubereiten, zu ergänzen und als Buch auf den Markt zu bringen. Klar war aber auch, dass ich bei dem Thema nicht der einzige Autor sein würde. Also wollte ich zumindest der erste sein.

Ich fragte bei der Druckerei des Ueberreuter Verlags, die damals in Korneuburg ansässig war, ob sie Disketten eines Textautomaten der Firma Philips ohne klassische Setzerei direkt zum Druck befördern könnten. Nach einem ersten Probeversuch bekam ich grünes Licht und einen Autorenvertrag.

Vier Wochen nach dem Unfall in Tschernobyl war Redaktionsschluss, fünf Wochen nach der Katastrophe wurde die „Strahlengefahr“ zum Verkauf ausgeliefert – das war für damalige Verhältnisse ein Rekord. Das zweite Buch eines anderen Autors zu diesem Thema erschien vier Wochen später.

Natürlich hatte ich gegenüber anderen Journalisten Wettbewerbsvorteile: Erstens lag das Thema nahe an meinem studierten Fach Chemie, zweitens hatte ich mich schon im Vorfeld der Volksabstimmung über das Kernkraftwerk Zwentendorf im Jahr 1978 mit der Nutzung von Atomenergie auseinandergesetzt und drittens arbeitete ich mit einem Verlag zusammen, der ein schnelles Erscheinen des Buches genauso sportlich nahm wie ich.

Über Umweltschutz und neue Energien

Das schmale, aber noch heute denkwürdige Buch verstärkte mein Interesse für Umweltschutz sowie neue Energiequellen. Für diesen Schwerpunkt meiner Arbeit erhielt ich im Dezember 1986 den Ehrenpreis von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik.

Nachstehende Kompilation aus den Jahren 1978 bis 1987 vermittelt einen Überblick über die Vielfalt an Themen, die mich im Lauf der Jahre beschäftigt hatten. Nicht wenige sind heute noch aktuell. Die Aufstellung ist unvollständig, weil in meinem Archiv die Jahre 1987 bis 1990 fehlen, außerdem sind die Scans von schlechter Qualität.

Beiträge zu Energie- und UmweltthemenBuch über Computerfolgen

Im Jahr 1986 erschien mein drittes Buch im Piper Verlag. Es befasste sich mit mutmaßlichen Auswirkungen des Computers auf Leben und Lernen.

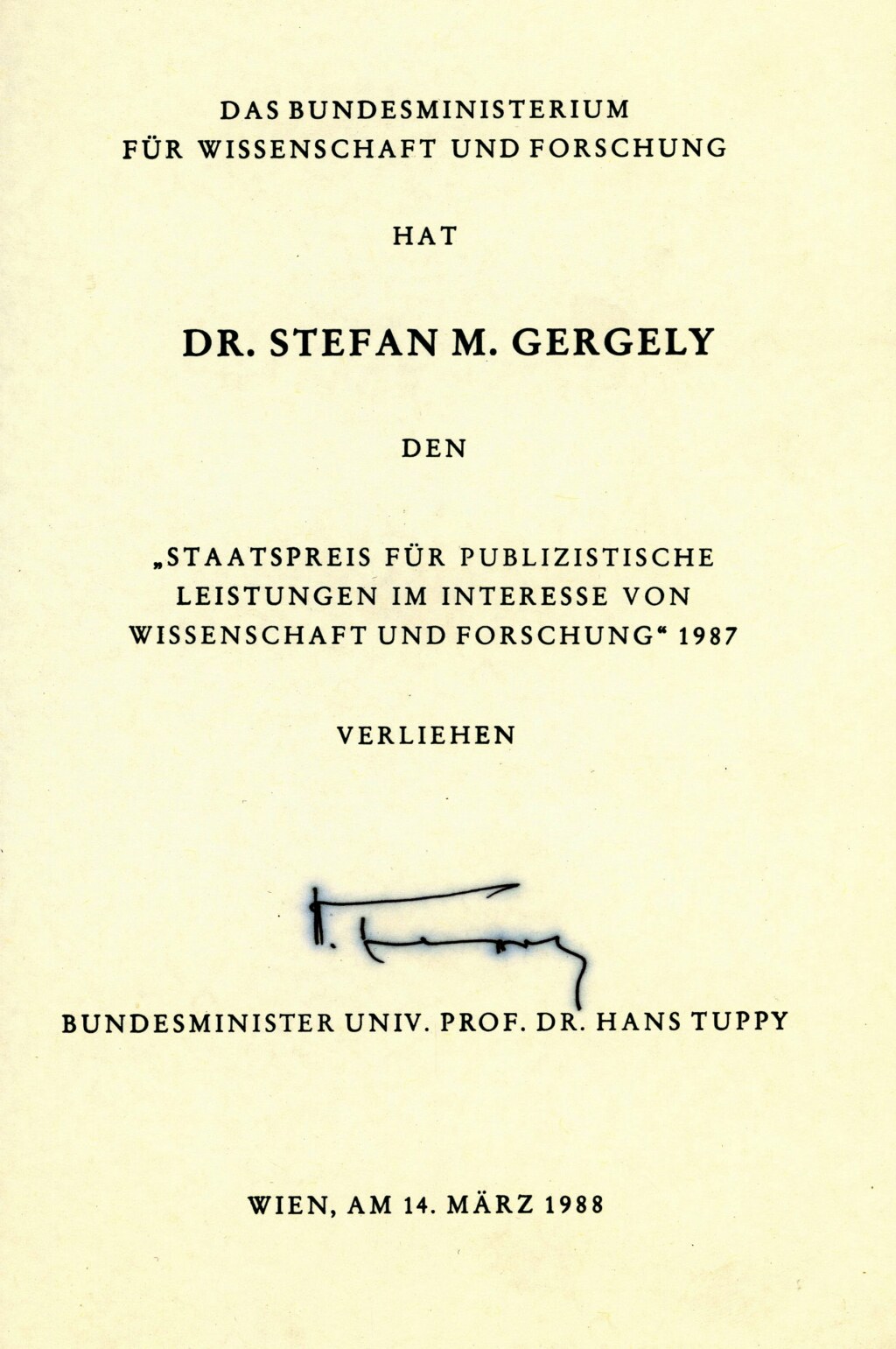

1988 Staatspreis

Die wohl höchste fachliche Auszeichnung Österreichs, den Staatspreis für Wissenschaftsjournalismus, erhielt ich im März 1988, überreeicht von Bundesminister Hans Tuppy.

1986 Uni-Lehrauftrag für Wissenschaftsjournalismus

Von 1986 bis 1990 nahm ich einen Lehrauftrag für Wissenschaftsjournalismus am Institut für Publizistik der Universität Wien wahr.

Noch während ich im Jahr 1990 mein erstes Lokal eröffnete, organisierte ich mit Clemens Hüffel Kurse für Wissenschaftsjournalismus an der Landesakademie in Krems. Die Landesakademie heißt heute Universität für Weiterbildung, geboten wird derzeit ein Kurs „Qualitätsjournalismus“ (MA).

Trotz Erfolgen und Anerkennungen blieb die Arbeit für „Profil“ nicht friktionsfrei. So wurde im Jahre 1986 mitgeteilt, es sei zwar an der Qualität meiner Beiträge nichts auszusetzen, aber der Umfang der gelieferten Stories entspreche nicht den Vereinbarungen und überdies sei ich oft auf vertragsfremde Themen ausgewichen. Ich lieferte eine minutiöse Aufstellung meiner Beiträge und belegte, dass der vereinbarte Umfang übererfüllt wurde.

Oft gelang es mir nicht, den Abdruck von Beiträgen über wissenschaftliche Themen gegen Berichte über Korruptionsskandale oder Sexualmorde durchzusetzen. Ein eigenes Ressort hatte ich nicht. Ich war frustriert und erwog mehrmals, den Vertrag zu kündigen.

Aus September 1987 befindet sich in meinem Archiv eine Aktennotiz über eine interne Redaktionssitzung, in der es um eine Auseinandersetzung zwischen Herausgeber Lingens und Chefredakteur Voska ging. Wenig später war Lingens nicht mehr Herausgeber, sein Nachfolger wurde Peter Rabl.

Mit ihm lief die Zusammenarbeit mäßig. Immerhin wurde am 23. April 1990 mein Pauschalistenvertrag konkretisiert und verlängert. Aber die Stimmung in der Redaktion war schlechter als früher, namhafte Redakteure verließen das Blatt.

In dieser Zeit bereitete ich gerade die Eröffnung meines ersten Lokals „Schlossgasse 21“ vor (siehe den Beitrag „Wirt“).

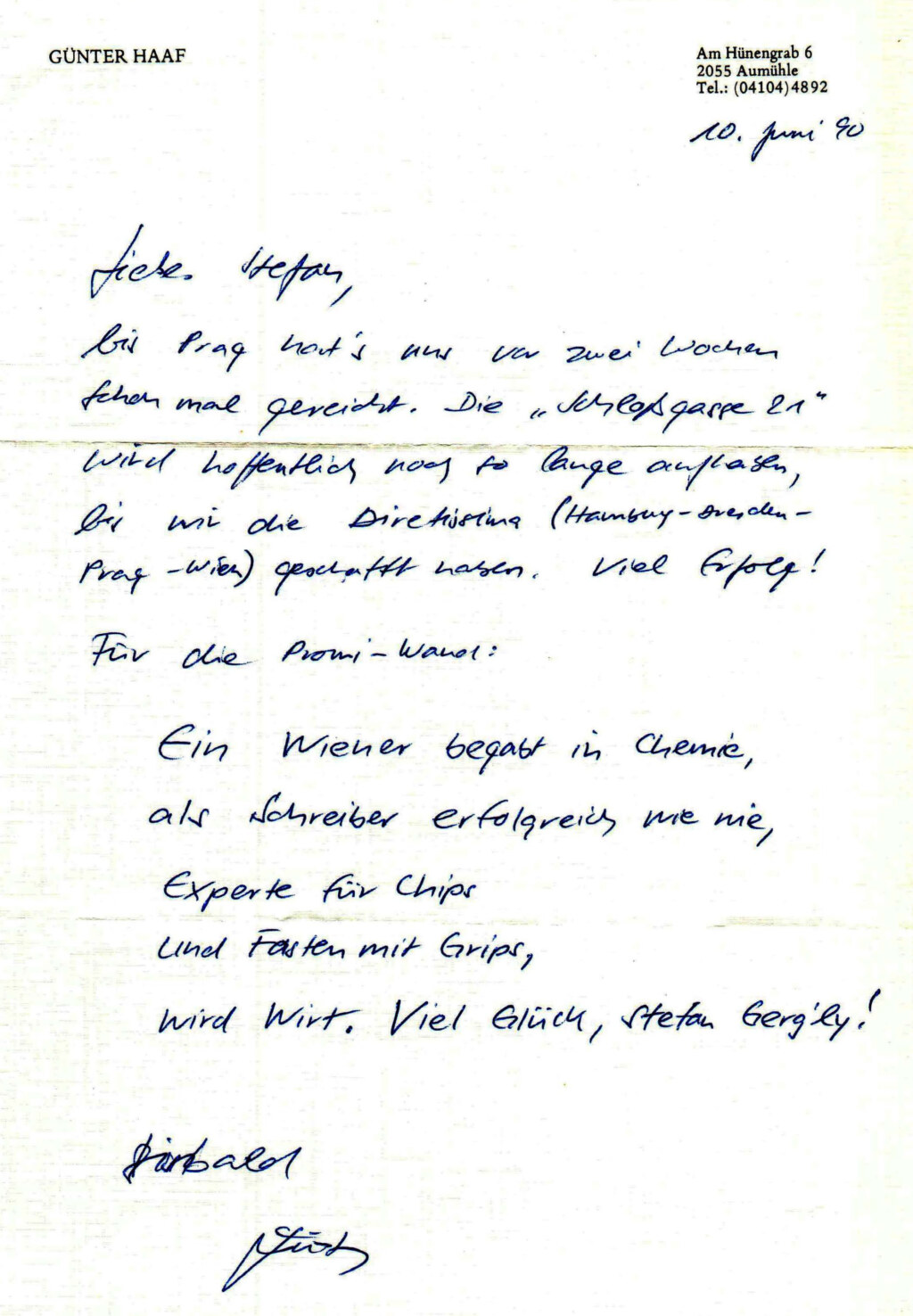

Der Redaktion des „Profil“ war das neue Lokal (und damit mein drittes berufliches Standbein) keine Erwähnung wert. Zum Trost kam ein Schreiben von Günter Haaf von „Die Zeit“ aus Hamburg, mit dem ich fast zehn Jahre lang zusammengearbeitet hatte.

1991: Streik im „Profil“

Im Herbst 1991 erklärte Rabl einer konsternierten Redaktion, dass er zusätzlich zu seiner Funktion als Herausgeber eine verantwortliche Funktion in der Geschäftsführung übernommen habe.

Eine solche Doppelfunktion war für g’standene Mitarbeiter im „Profil“ ein rotes Tuch, weil damit die Unabhängigkeit der Redaktion in Gefahr schien: Viele befürchteten nicht ohne Grund, dass Unternehmen, Verbände und Parteien durch Schaltung von Anzeigen eine freundliche Berichterstattung zu kaufen – oder zumindest eine unfreundliche zu verhindern – trachteten (wie das in anderen Medien schon damals eher die Regel als die Ausnahme war).

Die Redaktion streikte. Ich war auf der Seite des Protests dabei, obwohl ich nicht einmal angestellt war und daher formal nichts mitzureden hatte. Aber inzwischen war ich schon länger beim „Profil“ als viele Neue, die eine fixe Anstellung hatten.

Auf meine journalistische Arbeit wirkte sich der Streik vorerst nicht aus. Ich lieferte meine Beiträge im Jahr 1991 so wie früher, obwohl ich mit dem neuen Lokal alle Hände voll zu tun hatte:

Wenig später ging Peter Rabl und Hubertus Czernin folgte ihm als Herausgeber. Er kürzte zuerst das Honorar und den Lieferumfang für meine Beiträge. Mit Schreiben vom 30. 8. 1994 kündigte er meinen Pauschalistenvertrag per Ende des Jahres und ohne Angabe eines Grundes.

Ich war nicht der Einzige, der in der Folge des Streiks „gegangen“ wurde (oder der „freiwillig“ das Haus verlassen hatte). Da ich inzwischen ein florierendes Beisel führte, konnte mir die Kündigung finanziell nichts anhaben, aber ärgerlich war sie schon.

1992: Club der Veteranen

Nach Beendigung des Streik regte ich den Club der Veteranen an: Über viele Jahre hinweg trafen sich alle, die nicht mehr im „Profil“ oder gegen die neue Blattlinie waren, regelmäßig in meinem ersten Lokal „Schlossgasse 21“, ab dem Sommer 1998 auch im neu eröffneten „Silberwirt“, wie folgende Fotos belegen:

Das „Profil“ ging mir nach der Kündigung des Pauschalistenvertrags nicht ab, das Schreiben schon. Eine Zeitlang war ich für das Nachrichtenmagazin „News“ tätig, auf Anregung von Alfred Worm, der inzwischen dort tätig war. Ich recherchierte für News einen umfangreichen Bericht über die Top-1000-Unternehmen in Österreich. Aber ich blieb nicht lange dort.

Im deutschen Verlag Kiepenheuer & Witsch erschien Mitte der 1990-er Jahre das „Kursbuch Küche“. Damit endete im wesentlichen meine berufliche Laufbahn als Wissenschaftsautor.

1995: Schreiben als Hobby

In der Folge kam ich mit meinem Freund Dieter Zeiss, der seit Anbeginn Stammgast der Schlossgasse 21 war und das Inseratenblatt „BAZAR“ leitete, auf die Idee, „Briefe an den Bazar“ zu schreiben: Einmal pro Woche begann ich mit „Lieber Dieter“ und schrieb anschließend über aktuelle Themen; es folgte in der Regel eine knappe Replik des Adressaten. Die Briefe erschienen wöchentlich in den Jahren von 1995 bis 2003, fast immer auf der Titelseite des Annoncenblatts. Sehr häufig war vom Paddy die Rede, dem irischen Whiskey, der Dieters Lieblingsgetränk war.

Es machte Spaß, ohne Honorar zu schreiben.

Ab 2009 begann ich, Reiseberichte zu verfassen (siehe den Bericht Reisender), die über weite Strecken journalistischen Charakter hatten, ebenfalls ohne Entgelt.

Mit Edith Kneifl schrieb ich im Jahr 2014 den Waldviertel-Krimi „Satansbraut“ für den Haymon-Verlag.

Mein jüngstes Buch heißt „Sprach Bilder“ und ist im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen.

Rezension in der Zeitung „Der Standard“: